Immer mehr Wohngebäude heizen mit einer Wärmepumpe. Die Anzahl der Anlagen in der Schweiz hat sich seit dem Jahr 2000 versechsfacht (2000: 66'622 Anlagen, 2022: 412'430 Anlagen). Wärmepumpen stellen dabei häufig einen Ersatz respektive die (verpflichtende) Alternative zu nicht elektrischen Heizsystemen dar. Dies erhöht den Stromverbrauch von Haushalten signifikant. Beim Ersatz einer Öl- oder Gasheizung ist gar von einer Verdreifachung des Stromverbrauchs auszugehen. Die Wärmepumpe ist somit immer häufiger der grösste Hebel zur Realisierung von Stromeinsparungen und somit im Fokus möglicher Massnahmen zur Erreichung der Schweizer Effizienzziele.

Neue Herausforderungen für das Stromnetz

Doch auch die sich durch die Elektrifizierung von Wärme ergebenden Herausforderungen für das Stromnetz sind immens. Eine Entwicklung, die auch in anderen Ländern zu beobachten ist. So untersagten die Stadtwerke Oranienburg in Deutschland im April 2024 die Neuanmeldungen oder Leistungserhöhungen von Hausanschlüssen. Das Stromnetz sei nicht stark genug für neue Wärmepumpen, Ladesäulen oder Industrieflächen. Die Gründe hierfür – insbesondere zu finden bei einem Umspannwerk – mögen speziell sein, doch sie zeigen auch Schweizer EVU auf, dass Engpässe im Stromnetz durchaus Realität werden können, wenn das Netz nicht den neuen Anforderungen entsprechend ausgebaut wird. Dies ist jedoch potenziell mit hohen Kosten verbunden. Eine Möglichkeit ist daher, die steigende Belastung des Stromnetzes durch den Einsatz möglichst effizienter Geräte so gering wie möglich zu halten.

Generell bieten Wärmepumpen eine nachhaltige und, zumindest in der Theorie, sehr effiziente Möglichkeit zur Wärmeerzeugung. Unter dem Einsatz von Strom gewinnen sie Wärme aus einer natürlichen Energiequelle: der Umgebungsluft, dem Grundwasser oder der Erde. Die Wärmepumpe ist jedoch ein komplexes System, das für einen effizienten Betrieb individuell geplant werden sollte. In der Praxis jedoch haben viele Wärmepumpen einen deutlich höheren Stromverbrauch und einen geringeren Wirkungsgrad als vom Hersteller angegeben. Dies verdeutlichen die Ergebnisse einer Studie aus dem Jahr 2022 [1], die den Stromverbrauch von Haushalten nach der Optimierung ihrer Wärmepumpe durch eine Energieberatung beobachtete: Die Hälfte der Haushalte zeigte durchschnittliche Einsparung von 1.805 kWh (15.2%) pro Jahr. Die Effizienz des Systems hängt dabei insbesondere von der korrekten Dimensionierung gemäss den Gebäudeeigenschaften ab sowie der korrekten Einstellung der Betriebsparameter. Zudem sind regelmässige Wartungen und Inspektionen angezeigt, um die Effizienz des Systems aufrecht zu erhalten. Eine Überwachung des Systems bietet zudem die Möglichkeit Fehlfunktionen schnell zu erkennen und entsprechend zu korrigieren.

Mögliche Probleme einer Wärmepumpe müssen dabei nicht immer komplex und nur durch Fachpersonen behebbar sein. So analysierte jüngst eine Studie der Universität Bamberg [2] 228 Protokolle aus der Wärmepumpenberatung eines Schweizer EVU. Die Beratungen wurden vor Ort von qualifizierten Expertinnen und Experten des EVU in jeweils 90-minütigen Terminen durchgeführt. Die Berater/innen identifizierten dabei Probleme von Wärmepumpen und klassifizierten diese. So berichtet die Studie, dass 65% der Probleme zu direkter Energieverschwendung führen, 68% der Probleme seit der Installation bestehen und häufig einfach und ohne grosse Kosten behoben werden können (47%). Eine Hauptaussage der Studie ist, dass Wärmepumpenbesitzer/innen in den Problemerkennungs- und -lösungsprozess einbezogen werden könnten, wenn sie eine Anleitung (d. h. einfache Regeln und Anweisungen) erhalten.

Ein Drittel der Wärmepumpen in der Schweiz bieten Optimierungspotenziale

Aktuelle Daten zeigen, dass in der Schweiz etwa ein Drittel der installierten Wärmepumpen nicht optimal konfiguriert sind. Veröffentlicht wurden diese Daten vom Forschungsprojekt «KI in der Wärmepumpenberatung», das von den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich EKZ, dem Anbieter für Heiz- und Raumklima-Lösungen Hoval, dem Datenanalyseunternehmen Enerlytica und der ETH Zürich umgesetzt sowie inhaltlich und finanziell vom Bundesamt für Energie unterstützt wurde. Fehlkonfigurationen sind beispielsweise schlecht angepasste Heizkurveneinstellungen, ungünstige Abschalttemperaturen und falsche bivalente Temperaturen, die alle eng mit der Leistung der Wärmepumpe verknüpft sind. Das Problem: In vielen Fällen werden Optimierungspotenziale erst gar nicht sichtbar. Denn beschwerdefreie Systeme werden üblicherweise nicht weiter optimiert. Für Haushalte bleiben daher Optimierungspotenziale oft dauerhaft im Verborgenen. Dies auch, da lediglich 4% der Fehler abrupt auftreten. Wäre die Zahl höher, würde eine Erkennung durch Anwender/innen wahrscheinlicher [2].

Einige Wärmepumpenhersteller entwickeln daher digitale Lösungen, um die Systeme ihrer Kundinnen und Kunden fernüberwachen zu können. Diese Lösungen stehen jedoch vor mehreren Problemen. Erstens fokussieren sie hauptsächlich auf die Vermeidung von Ausfällen anstatt auf Effizienzsteigerungen. Zweitens fehlen Standards für den herstellerübergreifenden Datenaustausch, was die Überwachungsmöglichkeiten einschränkt. Drittens sind die meisten derzeit installierten Wärmepumpen schlichtweg nicht netzwerkfähig, werden jedoch noch jahrelang oder jahrzehntelang in Betrieb bleiben können.

KI erkennt Optimierungspotenziale der Wärmepumpe dank Smart-Meter-Daten

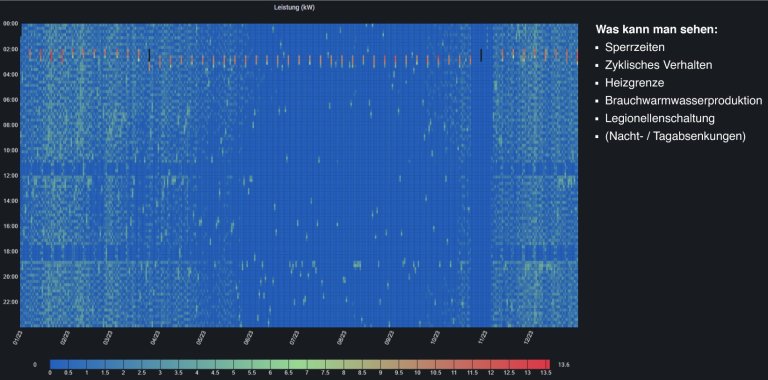

Smart Meter bieten in diesem Kontext eine skalierbare technologische Basis, um die Einsparpotenziale besser auszuschöpfen. Smart Meter sind systemunabhängig und sind bis 2027 in mindestens 80% aller Schweizer Haushalte verfügbar. Die Wärmepumpe ist als verhältnismässig grosse Last im Verbrauchsprofil eines Haushaltes gut erkennbar. Selbst, wenn die Last in geringer zeitlicher Auflösung (z.B. 15-minütig) gemessen wird. Der Einsatz moderner Verfahren der Datenanalyse eröffnet zudem weitere Möglichkeiten. So erkennen Algorithmen spezifische Funktions-Parameter der Wärmepumpe und überprüfen diese auf Fehlerfreiheit. Dies erlaubt eine Fernüberwachung der Wärmepumpe und eine automatisierte Diagnostik beim Auftreten möglicher Probleme.

Dieser Ansatz kommt in einer Studie [3] aus dem Jahr 2023 zum Einsatz, bei der in 503 Schweizer Einfamilienhäusern installierte Wärmepumpen über einen Zeitraum von 21 Monaten überwacht wurden. Die Studie extrahierte dabei Heizzyklen aus den 15-minütigen Lastprofilen der Smart Meter und nutzte diese, um zentrale funktionale Indikatoren für jede Wärmepumpe zu berechnen: Betriebsstunden, Anzahl der Zyklen, Verhältnis der Zyklen zu den Betriebsstunden und durchschnittliche Zykluslänge. Auf dieser Datenbasis sowie externen Datenquellen, wie z.B. Wetterdaten, wurde im Anschluss ein Algorithmus trainiert, der auffällige Wärmepumpen erkennt, die sich atypisch verhalten. Das Besondere an der Studie: Die Ergebnisse wurden auf Basis des Stromverbrauchs «echter» Haushalte berechnet und somit unter realen Bedingungen.

Pilotprojekt zeigt grosse Bereitschaft der Bevölkerung

Aufbauend auf den Ergebnissen des Forschungsprojektes «KI in der Wärmepumpenberatung» lancierte EKZ 2023 ein Pilotprojekt mit dem Ziel, das Netz durch den effizienteren Betrieb der Wärmepumpen zu entlasten. So ermöglichte EKZ ausgewählten Privatkundinnen und -kunden eine kostenlose Analyse des Stromverbrauchs ihrer Wärmepumpe. Mit dem sogenannten «Wärmepumpen-Check» konnten Haushalte online den Stromverbrauch ihrer Wärmepumpe innerhalb weniger Sekunden kostenlos analysieren lassen und Optimierungspotenziale identifizieren. Zu Identifikation der Kundinnen und Kunden reichte dabei die Eingabe der persönlichen Kundennummer und der Verbrauchsstellennummer auf der Webseite von EKZ.

Der Algorithmus des Umsetzungspartners Enerlytica analysierte in der Folge drei Eigenschaften der Wärmepumpen (Betriebsstunden, Schaltverhalten und Energieverbrauch) und beurteilte mögliche Optimierungspotenziale. Hierzu wurden über 500 Eigenschaften aus den Zeitreihen respektive Lastkurven extrahiert. Das Interesse der Kundinnen und Kunden am «Wärmepumpen-Check» war gross. 35% der Haushalte nahmen nach einmaligem Anschreiben eine Analyse in Anspruch. Und auch das Einsparpotential zeigte sich entsprechend der Erwartungen. So stellte der Algorithmus bei 27% der Wärmepumpen ein Optimierungspotenzial fest und wies entsprechend auf dieses hin.

Entscheidende Rolle für eine sichere Stromversorgung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Wärmepumpen eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung einer sicheren und nachhaltigen Stromversorgung in der Schweiz spielen. Nebst Stromeinsparungen trägt ein effizienter und energiesparender Betrieb zur Netzstabilität bei und minimiert zudem Kosten für den notwendigen Ausbau der Stromnetze. Smart-Meter-Daten ermöglichen bereits heute skalierbar das Monitoring und die Identifikation von Problemen und Ineffizienzen bei Wärmepumpen. Besitzerinnen und Besitzer von Wärmepumpen können so proaktiv auf mögliche Probleme hingewiesen werden und diese – zumindest teilweise – selbst oder mithilfe einer Energieberatung beheben.

Referenzen

[1] Weigert, A., Hopf, K., Günther, S. A., & Staake, T. (2022). Heat pump inspections result in large energy savings when a pre-selection of households is performed: A promising use case of smart meter data. Energy Policy, 169, 113156.

[2] Weigert, A. (2022). Identification and classification of heat pump problems in the field and their implication for a user-centric problem recognition. Energy Informatics, 5(1), 70.

[3] Brudermueller, T., Kreft, M., Fleisch, E., & Staake, T. (2023). Large-scale monitoring of residential heat pump cycling using smart meter data. Applied Energy, 350, 121734.