En effet, une demande d’énergie peut être satisfaite de deux manières: d’une part par des augmentations des capacités de production ou des importations; d’autre part, par des réductions de consommations et l’implémentation de technologies plus efficaces. L’approche classique consiste à augmenter l’offre en implémentant des capacités de production. Symétriquement, il est possible d’activer des réductions partielles de demandes et d’éviter ainsi de consommer des ressources.

Depuis les choc pétroliers des années 70 du siècle dernier, pour faire face aux menaces de pénurie et diminuer les impacts sur l’environnement, des standards visant à interdire les appareils les plus énergivores ont été implémentés dans le monde entier. Des mécanismes de subvention et de taxes ont également été introduits pour atténuer la concurrence des bas coûts des énergies polluantes comme le pétrole, le gaz ou le nucléaire qui n’incluent pas les «externalités» (réchauffement climatique, couverture des risques d’accident, etc.) dans leurs prix de vente.

Afin de faire face à des engorgement des réseaux de distribution et éviter des black-outs, des programmes de gestion de la demande d’énergie (Demand Side Management) ont émergé en Amérique du Nord dans le dernier quartile du XXè siècle, portés par les grandes utilities de Californie notamment. Ils recourent généralement à trois types d’instruments:

- rachat (pull) d’économies d’énergie: incitations financières visant à accélérer l’implémentation de technologies à hauts rendements, de comportements économes ou de processus d’optimisation;

- transformations de marchés: conventions de branches avec fournisseurs et importateurs de matériel, en amont (upstream) du consommateur; les vendeurs d’appareils ou de technologies influencent le client dans ses choix d’achats;

- implémentation directe (push) de technologies efficaces chez des clients volontaires: un installateur en camionnette propose aux restaurants du quartier de changer leur éclairage en quelques heures à un prix sponsorisé par le porteur de programme.

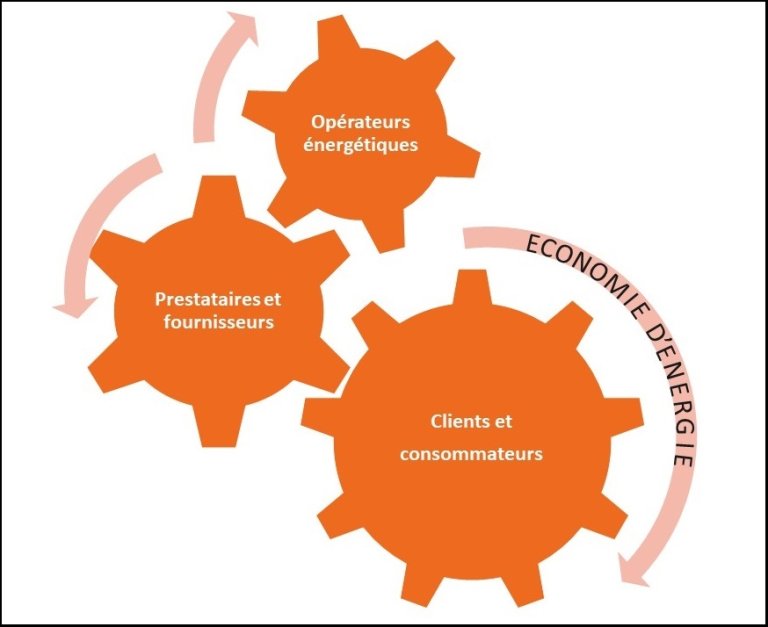

Ces modèles permettant d’aligner les intérêts économiques des opérateurs énergétiques sur l’efficacité énergétique se sont développés depuis une quarantaine d’années dans quelques cinquante Etats et collectivités à travers le monde. Ils permettent de réduire les quantités d’énergies livrées sans diminuer les marges, en découplant une partie des revenus des volumes vendus.

En Suisse, inspirés par l’expérience des Services industriels de Genève (SIG) qui les ont d’ailleurs accompagnés, plusieurs opérateurs énergétique (Lausanne, Bienne, Nyon, Yverdon-les-Bains, OIKEN, etc.) ont développé de telles démarches.

Efficacité énergétique: l’expérience du programme éco21

Les SIG ont lancé le programme éco21 en 2007 afin d’inciter entreprises et ménages à mieux et moins consommer d’électricité, sans sacrifier confort et compétitivité. Plus de quinze plans d’actions d’efficacité énergétique ont été mis en place pour l’ensemble de la collectivité genevoise.

L’impact est remarquable avec plus de 250 GWh économisés par an… comme si la consommation d’électricité de 84’000 ménages genevois avait été effacée du réseau! Les gains d’efficacité situés entre 0,5% et 1% par an, sont rentables pour les consommateurs et pour la collectivité. SIG dote l’équipe éco21 (une trentaine de professionnels) d’un budget annuel d’environ 15 MCHF. Les coûts d’opération du programme pour SIG se montent ainsi à environ 4ct le kWh économisé.

Pour atteindre ces résultats, l’implication des professionnels du secteur (chauffagistes, électriciens, etc.) et l’engagement de diverses parties prenantes (commerce de détail, canton, communes, hautes écoles, université, etc.) s’est avéré être un levier déterminant pour inciter à «mieux et moins consommer». Dans son rôle de facilitateur, le programme éco21 permet d’alléger les factures d’électricité des entreprises et des ménages de plus de 40 MCHF chaque année, tout en générant des emplois et des affaires propices à l’économie locale. Grâce à éco21, Genève se démarque du reste du pays: depuis 2009, la consommation électrique par habitant a baissé de 0,94%/an en Suisse et de 1,44%/an à Genève.

Généraliser cette approche à l’échelle nationale en attribuant des objectifs d’économie d’énergie aux EAE ou aux GRD, permettrait d’envisager une économie d’électricité structurelle de 4 à 6 TWh, à un horizon de 10 à 15 ans: un gain bienvenu pour alimenter des technologies décarbonées en matière de mobilité ou de thermique. À Genève comme ailleurs, le kWh non consommé demeure le plus avantageux, tant écologiquement qu'économiquement.

Si l’idée de de viser des performances maximales en termes d’efficacité énergétique est admise, on oublie encore trop d’aborder sa cause.

Tout faire pour écarter du marché les technologies inefficaces parait aujourd’hui évident… Mais ne serait-il pas pertinent de nous interroger sur les besoins qui nous poussent à recourir à toujours plus de technologies? La sobriété énergétique, volet non-technologique des économies d’énergie, se profile de plus en plus comme un complément prometteur, voire un nécessaire prérequis permettant d’envisager une transition vers un système énergétique décarboné et sûr, été comme hiver.

Au commencement était la sobriété

L’origine grecque du concept de sobriété valorise une attitude de tempérance visant à prévenir l’hybris: la démesure. Le mot grec sôphrosunè évoluera vers sobrietas en latin. En anglais on parle aujourd'hui de sufficiency et en allemand de Suffizienz, ce qui reflète intuitivement un état de «assez», «suffisant», de juste mesure.

Cette vision de la sobriété comme une condition nécessaire à une vie heureuse, où l’épanouissement physique, intellectuel et affectif est caractéristique du citoyen libre et vertueux, va évoluer dès le XVIIè siècle: après la révolution industrielle, le concept de sobriété s’inscrit petit à petit en réaction au libéralisme économique principalement axé sur la croissance du PIB et l’accumulation de biens matériels.

La sobriété, comprise comme une réduction volontaire des consommations superflues, comme refus de l’opulence d’une élite, apparaît progressivement – depuis les années 1960 et les publications du Club de Rome – comme une réponse aux défis écologiques et énergétiques. Des auteurs comme le regretté Pierre Rhabi, ont contribué à faire de la sobriété heureuse une notion créatrice, active et porteuse de sens.

En France, sous l'impulsion de l'association négaWatt, un important travail de conceptualisation a été effectué notamment par l'ADEME (Agence de la transition écologique) qui souligne la dimension collective des stratégies de sobriété: «La sobriété consiste à nous questionner sur nos besoins et à les satisfaire en limitant leurs impacts sur l’environnement. Elle doit nous conduire à faire évoluer nos modes de production et de consommation et plus globalement nos modes de vie, à l’échelle individuelle et collective.» (ADEME 2021)

En cette période de crises multiples (climatique, géopolitique, sanitaire, etc.) il est réjouissant de constater que des solutions innovantes de sobriété existent et sont potentiellement très impactantes.

Même si en Suisse le sujet reste encore un peu tabou, des pionniers comme la ville de Zurich ont compris le potentiel de cette notion dans la foulée du concept de «société à 2000 watts». Le canton de Genève est un des premiers acteurs publics à avoir intégré des mesures de sobriété dans des instruments de planification tels que son Plan directeur de l'énergie qui considère la sobriété comme son premier axe stratégique. Le canton de Vaud s’est également récemment saisi du sujet et engage actuellement des spécialistes chargés d’accompagner sa future politique de sobriété.

Une démarche publique de sobriété énergétique vise à massifier les mesures de réduction des consommations d’énergies en fléchant l’ensemble des usages de l’énergie dans tous les secteurs. Il s’agit ainsi d’une politique transversale, aux leviers d’action diversifiés, avec des actions ciblées selon les différentes applications sectorielles (résidentiel, tertiaire, industrie, transports, agriculture, etc.).

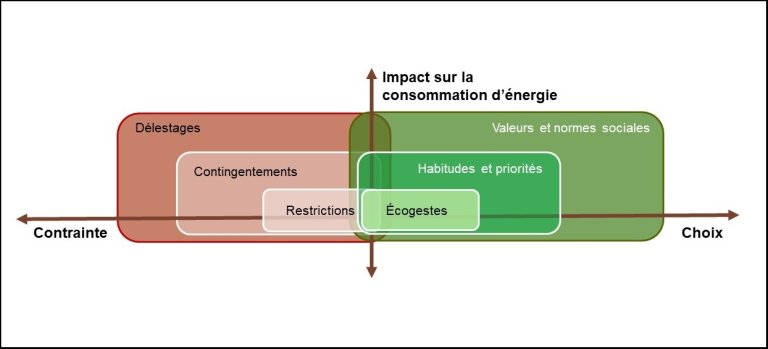

Ces démarches collectives de sobriété jouent sur les deux leviers traditionnels que sont l’offre et la demande: il s’agit d’une part de réguler l’offre de biens et de services non compatibles avec les limites planétaires et d’autre part, de structurer des programmes d’incitation et de facilitation contribuant à la maîtrise de la demande d’énergie:

- Les incitations peuvent être financières (prime, réduction de prix, tarification incitative, etc.) ou symbolique (reconnaissance publique, remise d’un prix, label); on peut notamment penser à l’indemnité kilométrique vélo, à des conventions de partenariat signées avec des entreprises locales ou encore à la mise en place d’un revenu de base couplé à la monnaie locale afin de limiter les effets rebond.

- Des mesures plus contraignantes sont également promulguées: instauration de quotas ou de législation prescriptives (consommations plafond par m2 de bâti, limitations de vitesse, limitation des déplacements en avion, etc.).

- D’autres mécanismes facilitant un passage à l’acte indolore s’avèrent également efficaces: choix par défaut («nudging»), tarification progressive par paliers, etc.

Un monitoring/traçage adéquat des impacts de ces mesures, afin notamment d’assurer que l'argent public alloué est efficacement dépensé dans le but visé, est requis dans tous les cas.

Des actions de sobriété pourront être pérennes uniquement si elles sont soutenues par les citoyens et considérée comme un moyen d’améliorer leurs conditions de vie. Des philosophes, à l’instar de Thierry Paquot, rappellent l’incompatibilité de la sobriété – l’austérité en l’occurrence – avec des pratiques qui imposeraient des mesures en ce sens: «La frugalité ne doit aucunement être un régime imposé par un quelconque pouvoir moral au nom du bonheur pour tous! Elle n’est pas une punition! Elle résulte, à tous les niveaux de la vie sociale, d’un choix débattu et approuvé ensemble.»

Toutefois, ce changement de paradigme n’est pas sur les rails, et de loin, toute remise en question d’un certain idéal d’abondance hérité des XIXe et XXe siècles se heurtant à de fortes oppositions. Le concept prometteur de sobriété, décrit par les penseurs grecs et portant justement en lui cette remise en cause, est aujourd’hui encore trop souvent perçu négativement.

Et si, à l’heure où les chaines d’approvisionnement sont de plus en plus tendues et que nos autorités envisagent des mesures de contingentement et de délestages (plans OSTRAL et OIC) pour faire face aux risques de pénurie, la notion de sobriété nous offrait l’opportunité de réinventer prospérité et qualité de vie?

Une sobriété choisie n’est-elle pas préférable à une sobriété subie?

Économies d’énergie: les mots pour le dire… et les faire!

Si les économies d’énergie sont aussi vieilles que l’énergie, les pratiques consistant à les implémenter de manière industrielle sont nées à la fin du XXè siècle. Afin de bien comprendre de quoi on parle, voici un petit glossaire des 21 termes les plus employés par les porteurs de programmes d’économies d’énergie.

- Additionnalité: pour répondre au principe d’additionnalité, il doit être démontré que les actions d’économie d’énergie réalisées vont plus loin qu’un scénario de référence (business as usual) et qu’elles ne se seraient pas réalisées sans l’impulsion/le soutien d’un/e action/programme d’incitation.

- Actions de performance énergétique (APE): mesures d’optimisation et travaux permettant une amélioration de l’efficacité et/ou de la sobriété énergétique.

- Certificats blancs: Les certificats d’économies d’énergie (CEE) permettent de comptabiliser les économies d’énergie et peuvent contribuer à la création d’un marché des économies d’énergie.

- Contrat de performance énergétique (CPE): accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel tout ou partie des investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières.

- Économies d'énergie: quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures visant à diminuer la consommation d’un système, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation. Afin de réaliser des économies d’énergie, on privilégie trois domaines d’action: sobriété, efficacité et flux énergétiques renouvelables.

- Eco-référent, éco-ambassadeur: agents d’intervention offrant un accompagnement personnalisé de terrain visant l’activation d’économies d’énergies au sein de ménages, quartiers, villages, PME, etc.

- Effet d’aubaine: on parle d’effet d’aubaine lorsque des clients reçoivent une incitation financière pour des mesures d’économies d’énergie qu’ils auraient implantées même en l’absence de cette aide. Également appelé «taux d’opportunisme», il est compris entre 10% et 50% pour la plupart des programmes.

- Effet d’entraînement: achat d’équipement efficace ou adoption de comportement économe en énergie, sans recevoir d’appui financier, inspiré par exemple d’investissements ou comportements d’autres participants à un programme.

- Effet rebond: réduction des gains énergétiques résultant d’un accroissement de l’usage provoqué par une amélioration de l’efficacité énergétique des équipements.

- Efficacité énergétique: rapport entre l’effet utile (prestations, service, marchandise, etc.) et l’énergie consommée. Amélioration de l'efficacité énergétique: accroissement de l'efficacité énergétique à la suite de modifications d'ordre technologique ou économique.

- Effritement: abandon partiel des habitudes d’économies d’énergie ou des équipements plus performants par une partie des participants à un programme. Désigne aussi la diminution dans le temps des économies d’énergies attribuables à un programme, suite à des évolutions technologiques ou législatives.

- Entreprise de services énergétiques (ESCO): organisme qui fournit des services énergétiques et/ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients, et qui accepte un certain degré de risque financier en jouant ce rôle. Le paiement des services fournis est fondé (en tout ou en partie) sur la réalisation des améliorations de l'efficacité énergétique et sur le respect des autres critères de performance qui ont été convenus.

- Facilitateur: personne physique ou morale qui possède le savoir-faire et l’expérience nécessaire pour conseiller et accompagner toutes les étapes d’un projet. Le Facilitateur se positionne en tant que médiateur entre les consommateurs finaux et les fournisseurs de solutions afin de permettre la construction d’une relation de confiance propices aux investissements, changements de comportements ou remises en question de modes de vies.

- Label/étiquette énergie: le principal objectif d'une étiquette énergétique est d'orienter le consommateur. Elle lui indique certaines informations relatives aux performances énergétiques du bien qu'il s'apprête à acheter ainsi que d'autres détails techniques utiles. La meilleure classe énergétique est la A. Les biens classées F et G sont, quant à elles, considérés comme très énergivores avec de mauvaises voire très mauvaises performances énergétiques.

- négaWatt: proposée par le fondateur du Rocky Mountain Institute Amory Lovins, la notion de négaWatt illustre la ressource énergétique que constituent les économies d’énergie. Remplacer une voiture thermique de 160’000 W (env. 220 chevaux) par une voiture électrique de 80'000 W revient à générer 80’000 négaWatts (ce gain d’efficacité permet de faire circuler deux véhicules avec l’énergie qu’en consommait un seul). Faire preuve de sobriété et utiliser un vélo à la place de ce véhicule électrique activera 80’000 négaWatts supplémentaires.

- Normes: L’appareil législatif et normatif constitue un outil majeur d’activation d’économies d’énergies. Exemple de normes permettant des économies d’énergie dans le bâtiment:

- SIA 180 Isolation thermique et protection contre l’humidité dans les bâtiments

- SIA 380/1 L’énergie thermique dans le bâtiment

- SIA 380/4 L’énergie électrique dans le bâtiment

- SIA 382/1 Installations de ventilation et de climatisation – Bases générales et performances requises

- SIA 382/2 Puissance de réfrigération à installer dans le bâtiment

- SIA 384/1 Installations de chauffage dans les bâtiments – Bases générales et performances requises

- Plan d’action: démarche incitative opérationnelle visant à activer des économies d’énergie notamment en facilitant et stimulant les interactions entre consommateurs finaux, prestataires de service, fournisseurs de matériel, formateurs, éco-référents, etc.

- Plan de mesure et vérification (PMV): des économies d’énergie correspondant à une absence de consommation d’énergie, elles ne peuvent être mesurées directement. Un PMV permet d’analyser l’évolution d’une consommation d’énergie pour déterminer les économies réalisées. Pour analyser les données, on emploie des méthodes de calcul dans lesquelles la grandeur mesurée (ex: m3 de gaz, kWh d’électricité, etc.) est exprimée comme une fonction d’une ou plusieurs variables définies dans le PMV (ex. nombre de nuitées dans un hôtel, température extérieure, etc.). Le principe consiste à:

- mesurer l’énergie consommée pendant une période de référence, analyser les variables qui influencent significativement cette consommation d’énergie et déterminer une équation d’ajustement;

- mesurer l’énergie consommée pendant une période de suivi, après la mise en œuvre des actions de performance énergétique.

- Programmes d'économie d’énergie: ensemble cohérent de concepts, méthodologies, modèles d'accords, modules de formation, outils de communication et de plans d'action donnant lieu à une activation, mesurée et vérifiée, d’économies d’énergie sur une zone de desserte. Les programmes ne répondent pas à une logique commerciale mais permettent la mise en œuvre de politiques publiques (diminution des émissions de CO2, des surcharges des réseaux, de la dépendance énergétique, etc.

- Smart Grids: les réseaux intelligents visent à optimiser la production et la distribution grâce aux technologies informatiques afin d’équilibrer offre et demande d’énergie. Ils permettent d’augmenter la sécurité des réseaux, la réduction des pertes d’énergie et les feedbacks aux consommateurs.

- Sobriété: démarche volontaire et/ou organisée qui consiste à interroger et faire évoluer les usages d’énergie et des ressources afin de garantir une qualité de vie sans dépassement des limites planétaires. Elle permet de réduire émissions de gaz à effet de serre et dépendance énergétique par une évolution des modes de vie, organisations collectives, valeurs et imaginaires.